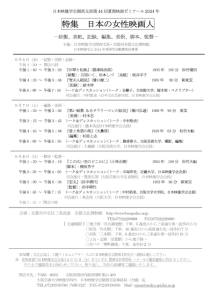

日本映像学会関西支部第44回夏期映画ゼミナール2024年

特集 日本の女性映画人

-結髪、美粧、記録、編集、美術、脚本、監督-

主催:日本映像学会関西支部・京都府京都文化博物館

日本映像学会2024研究活動費助成事業

9月6日(金)-結髪・美粧・記録-

午後1:30 ~ 開会の辞

午後1:40 ~ 午後3:20 『お琴と佐助』(島津保次郎)1935年 100分 松竹蒲田

[結髪]:石原いく、杉本しづ [美粧]:坂井羊子

午後4:20 ~ 午後5:46 『雪夫人絵図』(溝口健二) 1950年 86分 新東宝

[記録]:鈴木伸

午後6:00 ~ 午後7:00 トーク&ディスカッション(トーク:谷慶子、立命館大学、脚本家・スクリプター)

司会進行:中村聡史(日中文化芸術学院、日本映像学会会員)

9月7日(土)-編集・美術-

午後1:30 ~ 午後3:05 『黒い画集 あるサラリーマンの証言』(堀川弘通)1960年 95分 東宝

[美術]:村木忍

午後3:15 ~ 午後3:45 トーク&ディスカッション(トーク:中村聡史)

司会進行:橋本英治(日本映像学会会員)

午後4:45 ~ 午後5:48 『愛と希望の街』(大島渚)1959年 63分 松竹大船

[編集]:杉原よ志

午後6:00 ~ 午後6:30 トーク&ディスカッション(トーク:豊浦律子、大阪芸術大学、撮影・編集)

司会進行:大橋勝(大阪芸術大学、日本映像学会会員)

9月8日(日)-脚本・監督-

午後1:30 ~ 午後3:19 『この広い空のどこかに』(小林正樹) 1954年 109分 松竹大船

[脚本]:楠田芳子

午後3:30 ~ 午後4:00 トーク&ディスカッション(トーク:石塚洋史、近畿大学、日本映像学会会員)

司会進行:豊原正智(大阪芸術大学名誉教授、日本映像学会会員)

午後5:00 ~ 午後6:36 『恋文』(田中絹代) 1953年 96分 新東宝

[監督]:田中絹代

午後6:45 ~ 午後7:15 トーク&ディスカッション(トーク:中村莉菜、大阪大学大学院、日本映像学会会員)

司会進行:東志保(大阪大学、日本映像学会会員)

午後7:15 ~ 閉会の辞

会場:京都市中京区三条高倉 京都文化博物館 http://www.bunpaku.or.jp

TEL075(222)0888 FAX075(222)0889

[ 交通機関 ] ○地下鉄「烏丸御池駅」下車、5番出口から三条通を東へ徒歩約3分

○阪急「烏丸駅」下車、16番出口から高倉通を北へ徒歩約7分

○京阪「三条駅」下車、6番出口から三条通を西へ徒歩約15分

○JR・近鉄「京都駅」から地下鉄へ

○市バス「堺町御池」下車、徒歩約2分

参加費:学会会員は、3階フィルムシアター 入口の日本映像学会関西支部受付へ直接お越しください。

※参加希望の日本映像学会会員は8月31日(土)までに予め 関西支部事務局へメールか電話連絡かFAXをください。

その上で連絡先をお知らせください。折り返し、当日の詳細等ご連絡いたします。

問合せ先:〒585-8555 大阪府南河内郡河南町東山469

大阪芸術大学映像学科内 日本映像学会関西支部事務局(大橋)宛

TEL 0721(93)3781 内線:3327 FAX 0721(93)6396

Mail : eizou![]() osaka-geidai.ac.jp

osaka-geidai.ac.jp

チラシは、こちら